自社のWebサイトやブログを運営していると、コンテンツに関する質問が届くことがあります。「DocsBot AI」は、そんなとき、人間に代わって回答してくれる独自のAIチャットボットを組み込めるAIツールです。

DocsBotの特徴

DocsBotは、任意のURLや以下のような情報源を指定することで、AIがその情報を要約したり、様々な処理を行ってくれます。

- WebサイトのURL

- CSV

- YouTubeなど

DocsBotの始め方

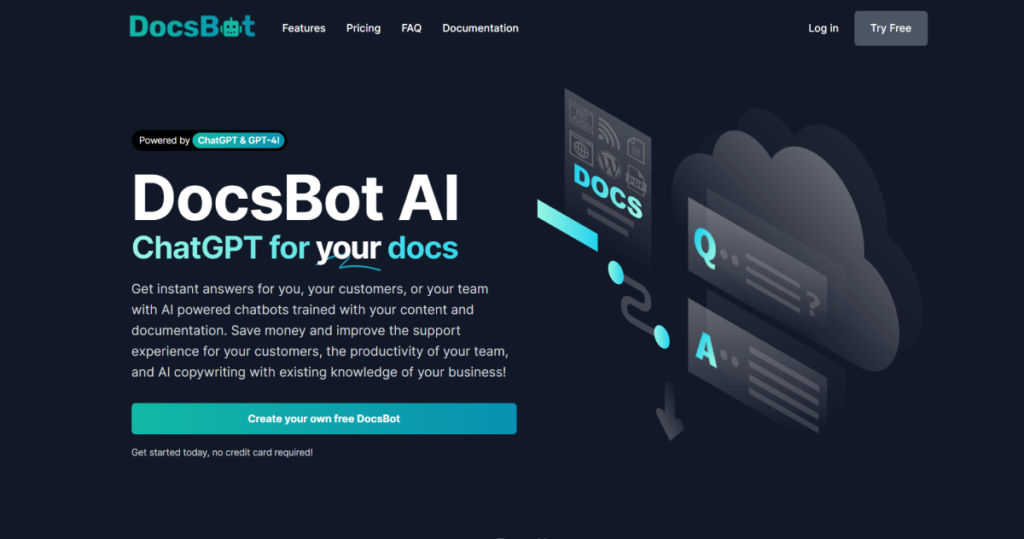

まずはDocsBotの公式サイトにアクセス

まずは、DocsBotの公式サイトにアクセスします。アクセスできたら、画面右上の「Try Free」をクリックしましょう。

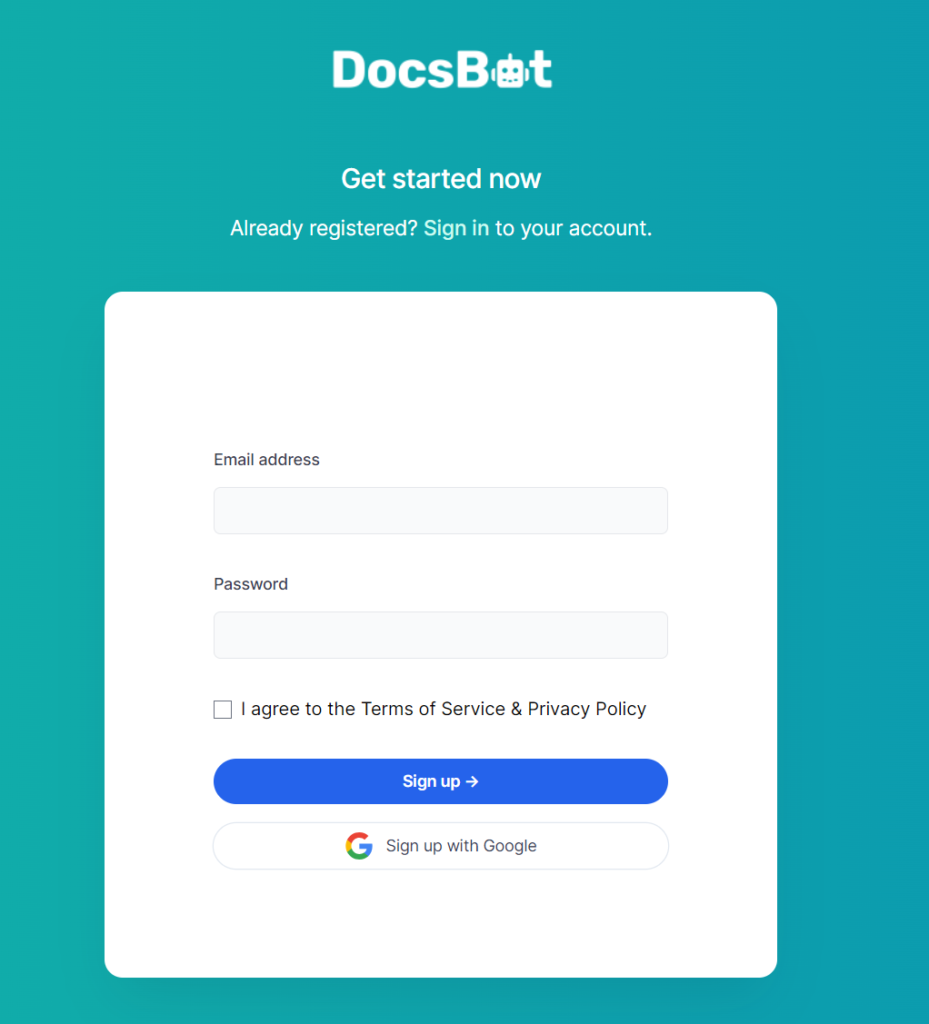

会員登録をおこなう

会員登録画面にアクセスしたら、メールアドレスまたはGoogleログインにて会員登録をおこないましょう。

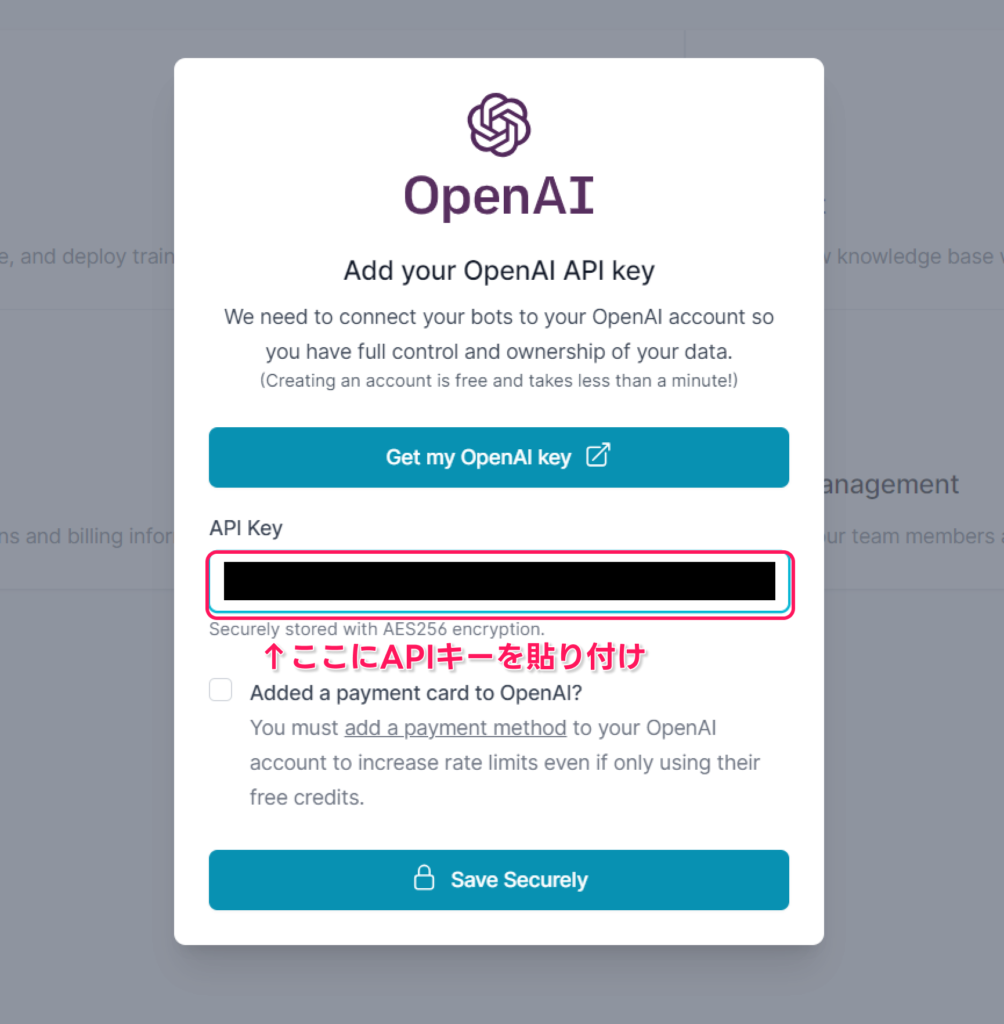

OpenAIのAPIキーを取得する

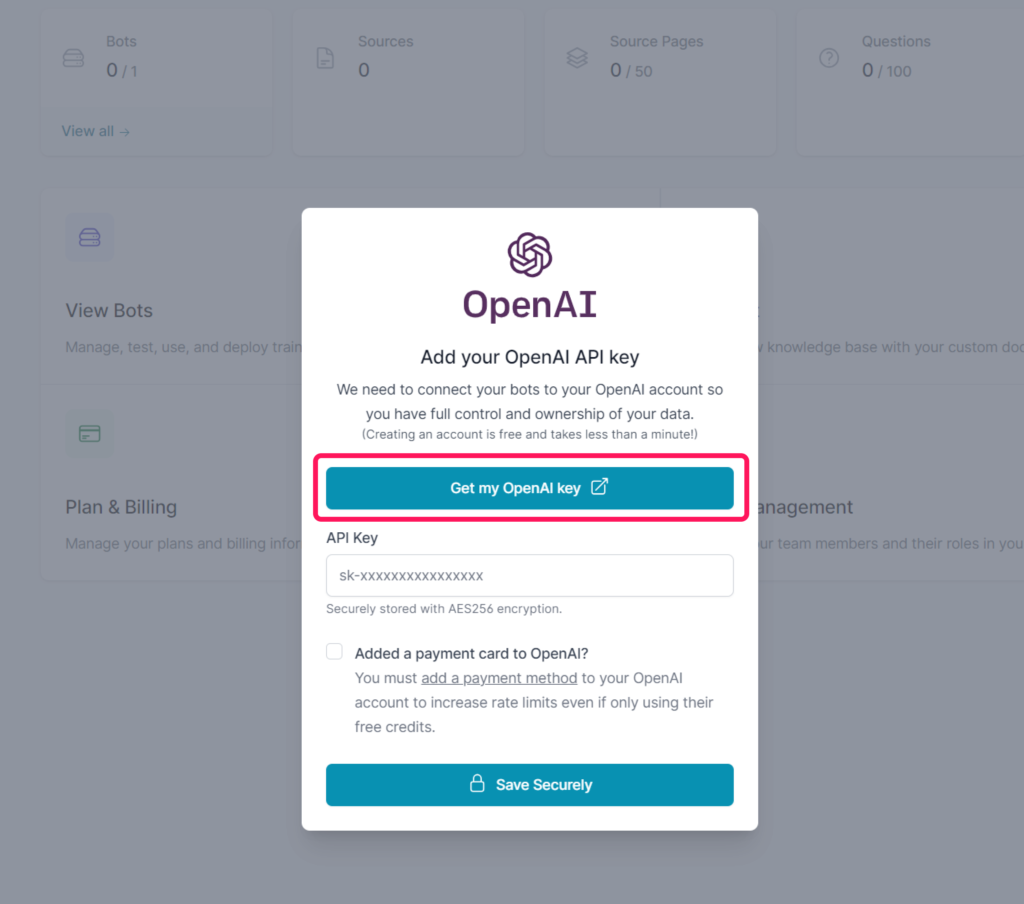

会員登録が完了すると、次のような画面が表示されます。

「Get my OpenAI key」をクリックし、OpenAIのAPIを取得しましょう。

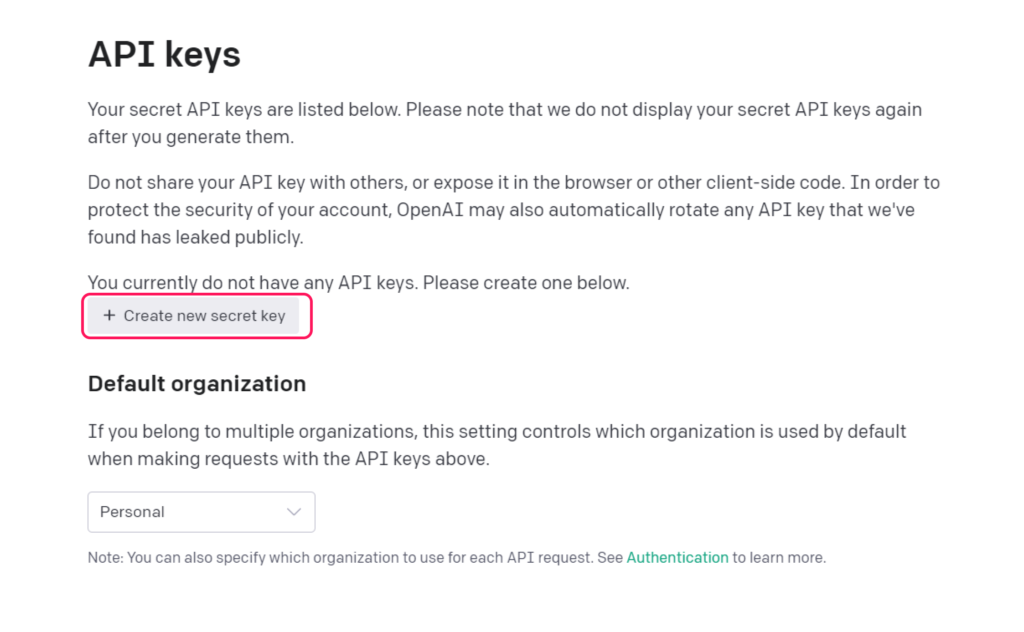

OpenAIのサイトにアクセスできたら「Create new secret key」をクリックします。

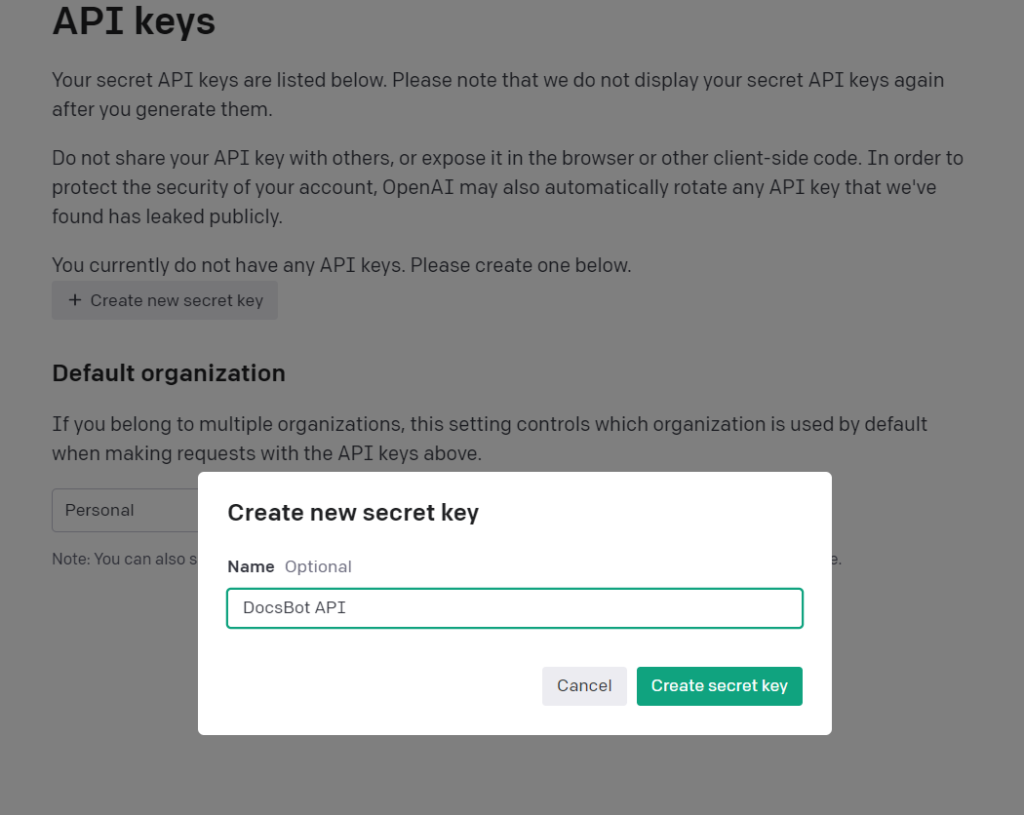

APIキーの名前を設定し、「Create secret key」をクリックします。

APIキーの名前は、何に使っているのかが分かりやすいように「DocsBot」などにしておくのがいいでしょう。

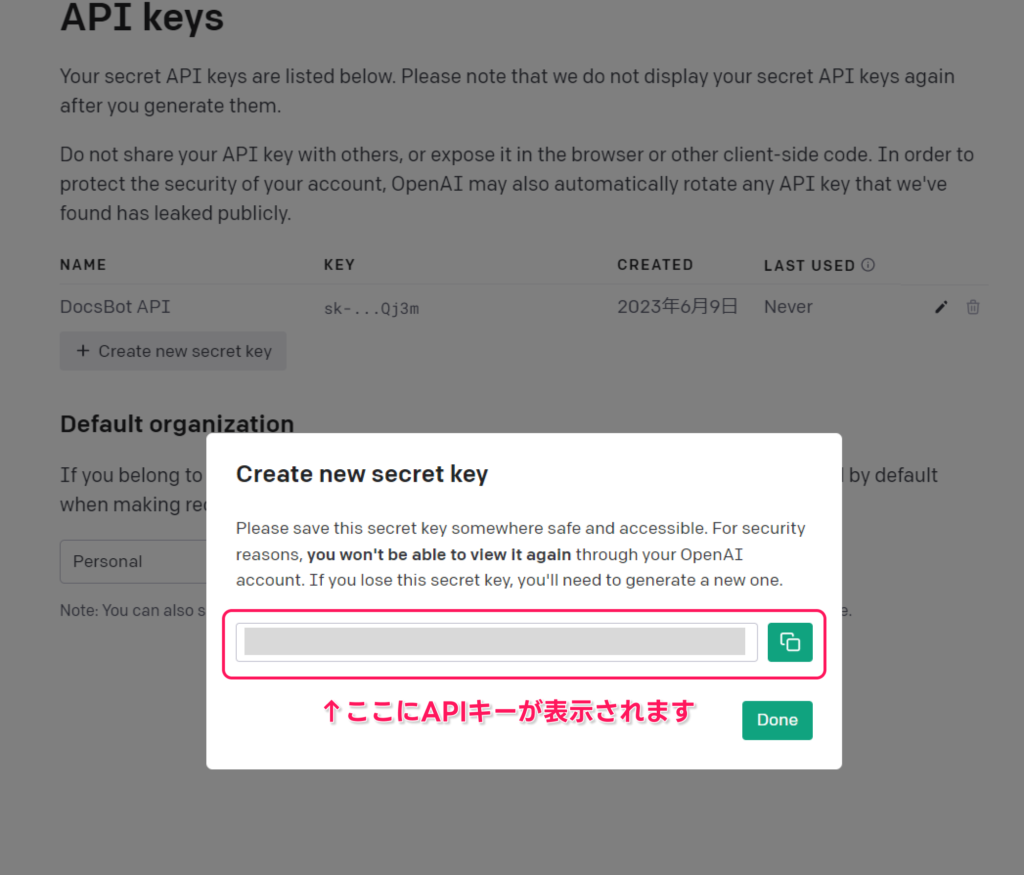

これでAPIキーが作成されました。ちなみに、APIキーは公開しないようにしてください。他の方があなたのAPIキーを知ってしまうと、あなたのクレジットなどを使ってサービスを利用できるようになってしまいます。

では、作成されたAPIキーをコピーしてください。

DocsBotのAPI Keyに先ほどコピーしたOpenAI APIを貼り付けます。

「Added a payment card to OpenAI」のチェックボックスにチェックをつけて、「Save Securely」をクリックしましょう。これでDocsBotを使う準備が整いました。

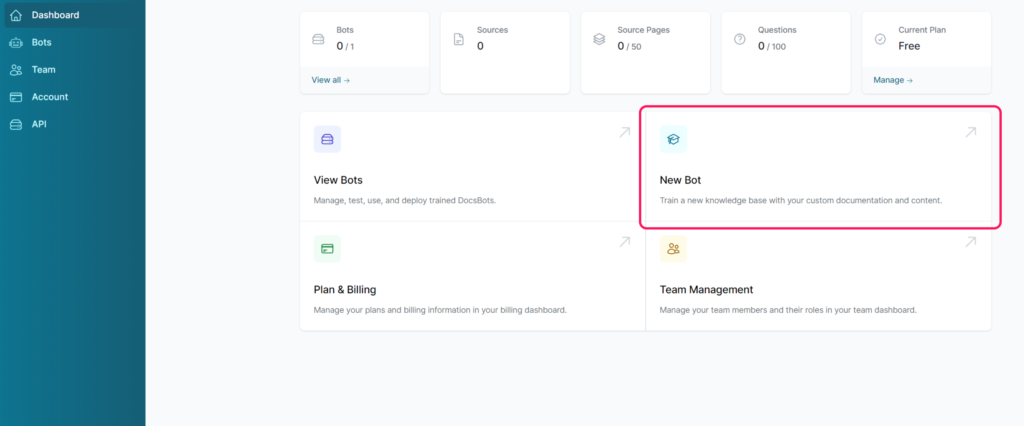

ボットを作成する

それでは、DocsBot上でボットを作成していきます。

ダッシュボード上の「New Bot」をクリックして、ボットを新規作成します。

新規作成画面では、以下の項目を埋めていきましょう。

- Name:ボットの名前

- Description:ボットの概要説明

- Privacy:Public access(誰でもアクセス可能)

- OpenAI Model:GPT 3.5

- Language:日本語

最後に「Create Bot」をクリックすれば、作成完了です。

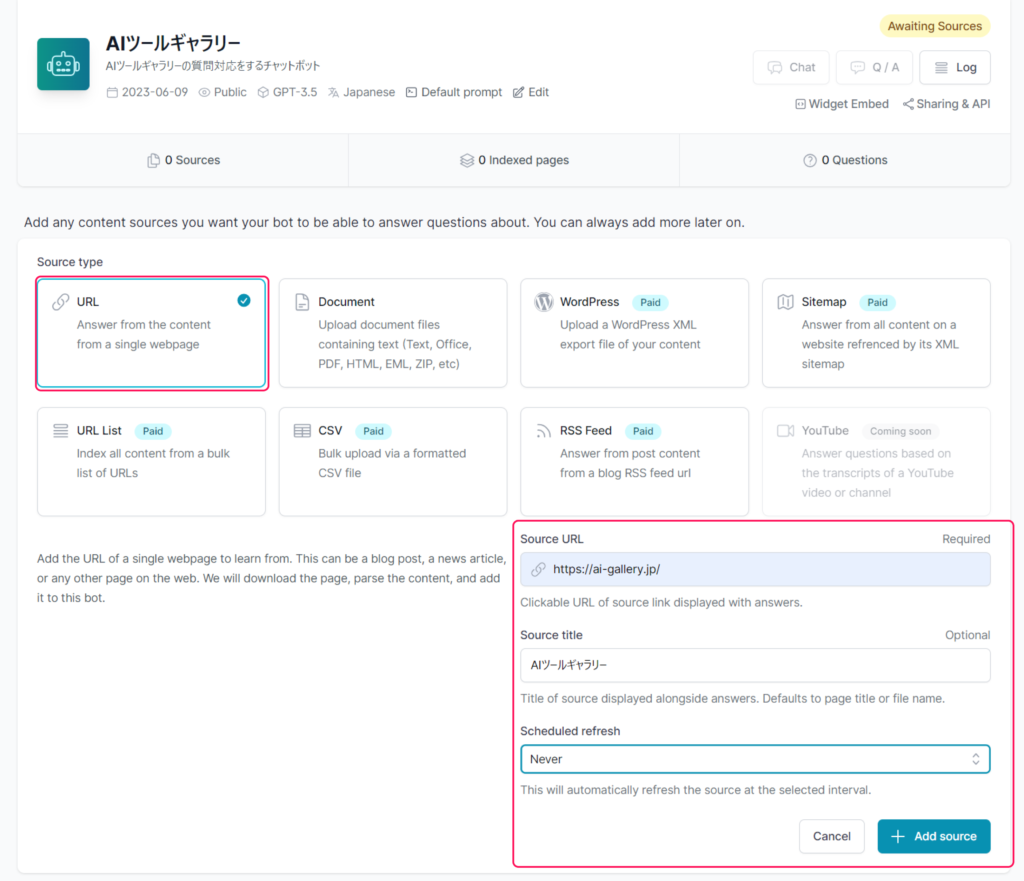

ボットの詳細設定を行う

ボットが作成できたら、続いて詳細設定を行っています。

今回はAIツールギャラリー(https://ai-gallery.jp)からチャットボットを作成するので、「URL」を選択します。

- Source URL:サイトURL

- Source title:サイトタイトル

- Scheduled refresh:Never

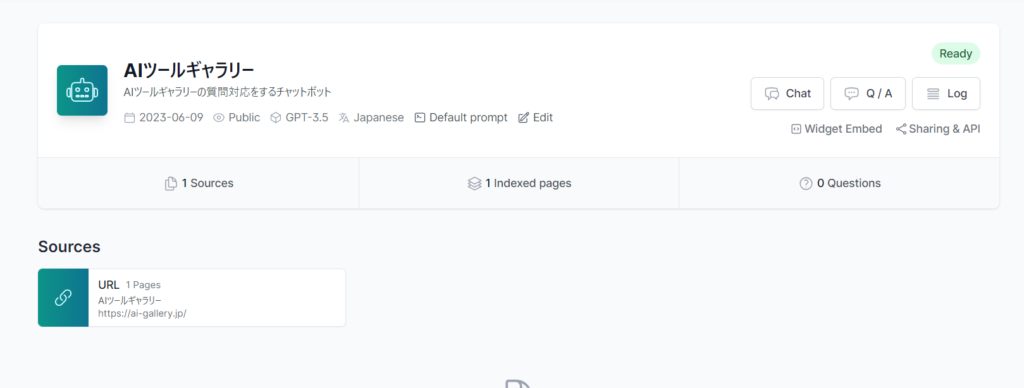

最後に「Add source」をクリックすれば、設定完了。Sourcesに新しい項目「URL」が追加されていたらOKです。

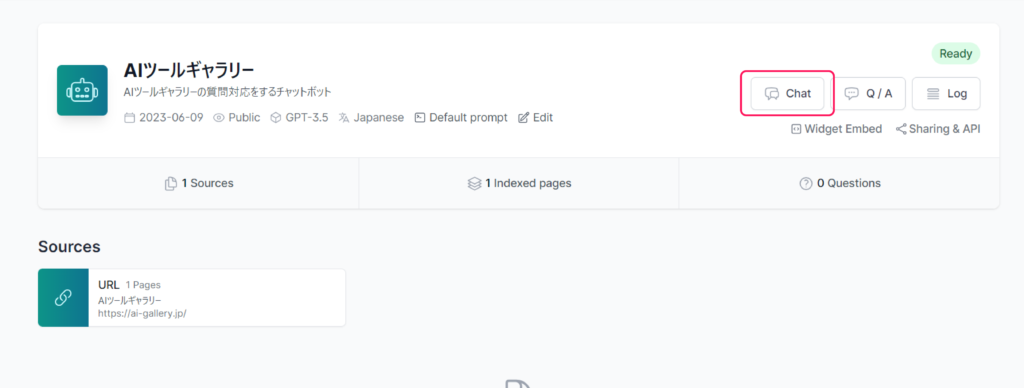

作成したチャットボットを使用する

作成したチャットボットは、「Chat」ボタンをクリックすればすぐに使ってみることができます。

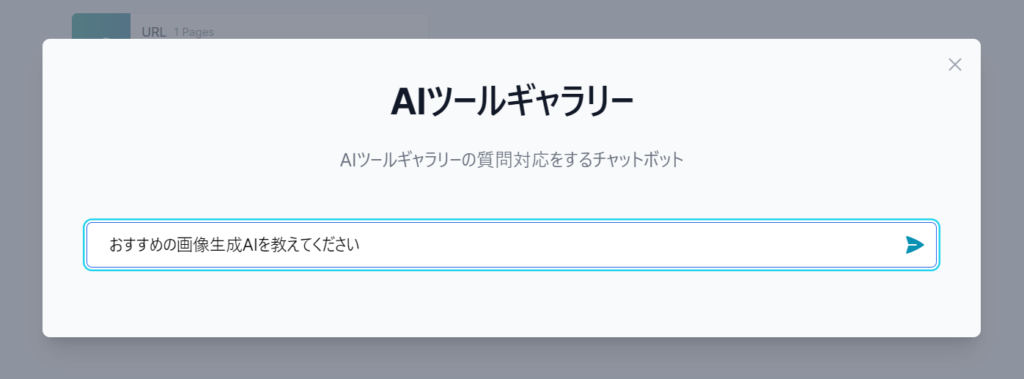

下記のようなチャットボックスが出てきたら、好きな質問をしてみてください。今回は「おすすめの画像生成AIを教えてください」と入力してみました。

すると、DALL-EというAIツールを紹介してくれました。

基本的には指定したソース(今回はURL)の情報を拾ってくれますが、100%正しい情報というわけではなかったりするので、ChatGPTと同様、使い方には注意してくださいね。

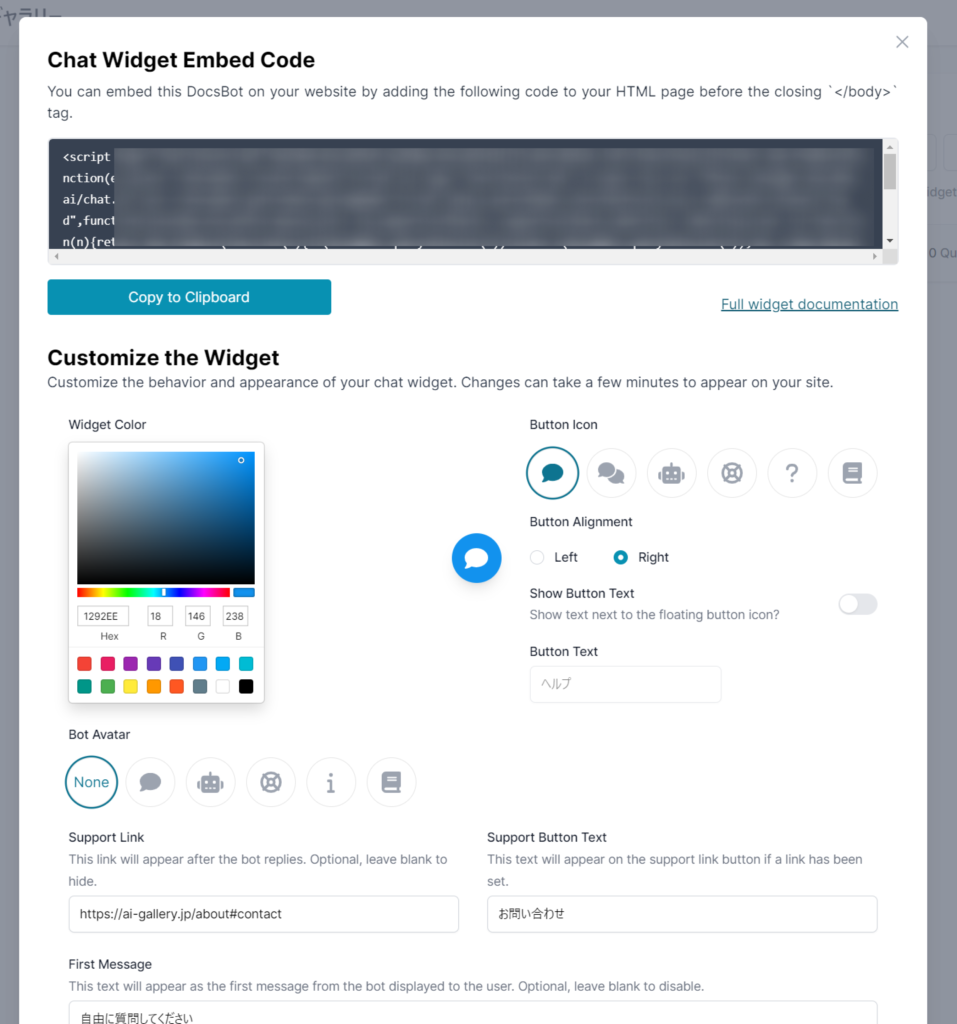

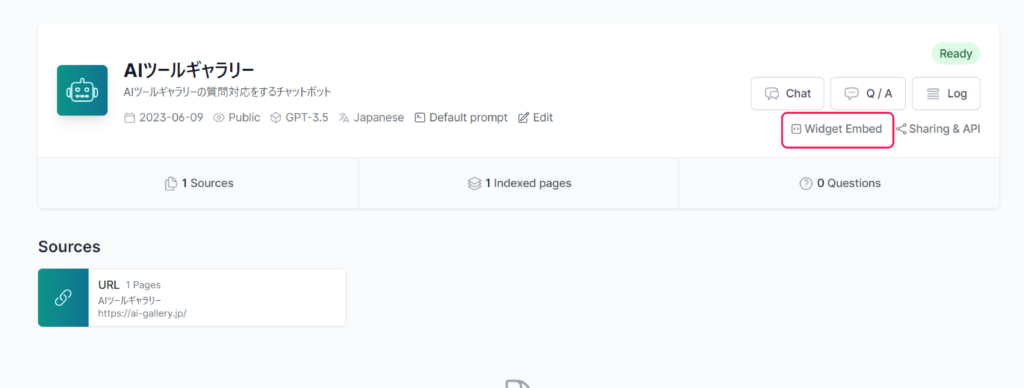

作成したボットをWebサイトに埋め込む

作成したボットは、Webサイトに埋め込むことも可能です。

赤枠の「Widget Embed」をクリックします。

すると、コードやウィジェットのカスタマイズ画面が表示されるので、必要に応じて利用するようにしてください。